《魔導地図篇》アジア ― 力強き深淵と苦味の秘儀

《魔導地図篇》アジア ― 力強き深淵と苦味の秘儀

序:大地と気候が紡ぐ重厚なる一杯

アジアに広がる珈琲の地――インドネシア、ベトナム、インド、ミャンマー。

その風土は中南米やアフリカとは異なり、高温多湿の気候、火山性にして肥沃なる大地、そして大きな葉陰に守られたコーヒーノキの姿がある。

この環境こそが、アジア産の豆に独特の「重み」と「深み」を授け、飲む者の心にずしりと響く杯を生むのだ。

第一路:味の特徴 ――重厚、ビター、スモーキー

アジアの豆の特質は、力強さにある。

他地域に比して酸は控えめ、むしろ苦味とコクが大いに立ち上がり、口当たりは丸く重厚。深煎りにもよく耐え、エスプレッソやアイスコーヒーにおいて真価を発揮する。

酸味:非常に穏やか、あるいはほぼ無きに等しい。

甘味:スパイスやカラメルを思わせる仄かな甘さ。

コク:圧倒的に深く、舌に長く残る余韻。

苦味:明確で力強く、深煎りにて真の姿を現す。

この風格は、アジアの大地そのものの重みを映すかのようである。

第二路:注目の地と、豆の精霊たち

■ インドネシア

この地は古来「ジャワの珈琲」としてヨーロッパに知られた。

オランダ東インド会社の支配下で広大なプランテーションが築かれ、17世紀にはヨーロッパのコーヒーハウスを満たすほどの供給を誇った。

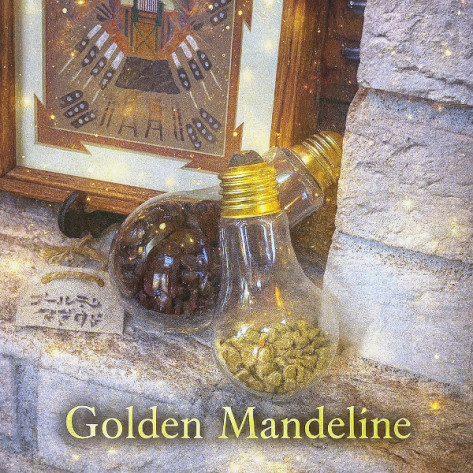

独特の**スマトラ式(ウェットハル精製)**は、土やハーブ、スパイスを思わせる香りを生み出す。

有名な銘柄:マンデリン、リントン、トバ湖周辺の豆、トラジャ

特徴:大地を思わせる土っぽさ、草木や薬草のような香り、そして強烈なコクと苦味。

■ ベトナム

今や世界第2位の生産国。ロブスタ種の大生産地として知られるが、近年はアラビカの高品質化にも力を入れている。

フランス統治時代に持ち込まれた珈琲文化は、やがてベトナム独自の姿へと昇華した。

その象徴が コンデンスミルクを用いたベトナムコーヒー。ロブスタの強烈な苦味を、甘い練乳が優しく包み込む。

有名な銘柄:ダラット、ラムドンなどのアラビカ

特徴:カフェイン量が多く、力強い苦味と厚み。チョコレート様の風味も顕著。

第三路:この地の豆を活かす術

焙煎:中深煎りから深煎りにて、苦味とコクの力を存分に解き放つ。

抽出:フレンチプレスや金属フィルターにより、濃厚なるボディ感を余すところなく抽出。

アレンジ:ミルクとの相性は抜群。カフェオレ、エスプレッソ系、さらにはアイスコーヒーにて輝く。

📃結びの巻:苦味の守護者、頼もしき杯

「酸味は好まず、重厚な苦味こそ望む」――そんな者にこそ、アジアの珈琲は応える。

深煎りの熱にも負けぬ芯を持ち、濃厚にして厚みある味わいは、まさに“頼れる味”。

魔導注釈:かつてトルコの都イスタンブールでは、砂に埋めた小鍋で煮出す「トルコ式珈琲」が愛され、帝国の社交と儀礼を支えた。

その姿は現代のエスプレッソ文化へも通じ、アジアの珈琲が「濃厚と深み」の象徴であることを物語る。

ゆえにアジアの豆は、今もなお「深煎り派」「アイス派」の信頼を一身に集めている。

次なる章では、繊細なる酸とやさしき調和を誇る 中米編 へと進もう。

そこにはまた、新たな精霊の息吹が待っている。

アフリカ・中近東産珈琲へ 中米産珈琲へ 太平洋産珈琲へ 南米産珈琲へ